(關鍵字:瘦子糖尿病、TOFI體型、內臟脂肪、胰島素阻抗、糖化血色素、空腹血糖、代謝異常、糖尿病風險、血糖檢查、體脂分析、隱形肥胖)

目錄:

瘦的人會得糖尿病嗎?你是不是也曾想過:「我這麼瘦,應該不用擔心糖尿病吧?」事實上,這正是許多人對糖尿病誤解之一!

為什麼有些人外表看起來很瘦,卻在健檢中發現血糖異常被診斷為糖尿病?

本文我們就來破解這個迷思,帶你認識「TOFI 體型」,「瘦子糖尿病」隱形高風險族群。瘦不代表代謝健康,你可能比自己想像中更接近糖尿病邊緣!

糖尿病不只是「胖」的問題

「糖尿病是胖子病?」這樣的說法你是否也曾聽過?瘦的人會得糖尿病嗎?事實上,許多瘦子也被診斷出糖尿病,甚至有些看起來體型正常的人,血糖卻早已超標。這是因為糖尿病的發生,並非單純與體重成正比。

在本篇文章中,將深入解釋「胖就一定會得糖尿病嗎?」、「瘦就安全了嗎?」等常見問題,帶你破除迷思,同時了解如何透過正確的生活方式與體重管理,遠離糖尿病風險。

糖尿病是什麼?兩大類型一次看!

糖尿病是一種慢性代謝疾病,主要與體內胰島素功能異常或不足有關。當身體無法分泌足夠的或有效利用胰島素來處理血糖時,血糖濃度就會異常升高,長期下來便可能引發多種併發症。

常見的糖尿病類型包括:

第1型糖尿病:

多為遺傳或自體免疫反應所引起,患者需要終身依賴胰島素。

第1型糖尿病主要和遺傳因素或自體免疫反應有關,通常好發於青少年或年輕族群。簡單來說,是身體的免疫系統誤以為胰臟中的胰島細胞是「敵人」,將它們破壞,導致無法產生足夠的胰島素。

因為胰島素幾乎無法自行分泌,第1型糖尿病患者需要終身依賴外部胰島素注射來穩定血糖。和第2型糖尿病不同的是,第1型並不一定與飲食或生活型態直接相關,也無法透過減重或運動來逆轉。

雖然需要長期控制,但只要配合醫囑、穩定注射與監測血糖,仍可過上健康正常的生活。

第2型糖尿病:

最常見,通常與生活習慣有關,如飲食過量或不均、缺乏運動、體重過重等。

第2型糖尿病是最常見的糖尿病類型,佔所有糖尿病患者的九成以上。它通常和後天的生活習慣有關,像是長期飲食不均、愛吃甜食與精緻澱粉、缺乏運動、體重過重或壓力大等,都是常見的誘發原因。

這類型的糖尿病是因為胰島素阻抗或胰島素分泌不足,讓血糖無法被有效代謝,進而累積在血液中。如果沒有及早發現與控制,長期下來會傷害血管與器官,增加心血管疾病、腎病變等風險。

好消息是,第2型糖尿病在早期若及時調整生活型態,有機會控制甚至逆轉病情,不一定得走到用藥階段。關鍵就在於及早發現、及時調整。

糖尿病迷思:瘦的人會得糖尿病嗎?

答案是:是的,瘦的人也可能得糖尿病! 瘦的人會得糖尿病嗎?這背後最常見的原因,就是所謂的「TOFI體型」(Thin Outside, Fat Inside),也就是外表看起來瘦,其實內臟脂肪堆積嚴重。

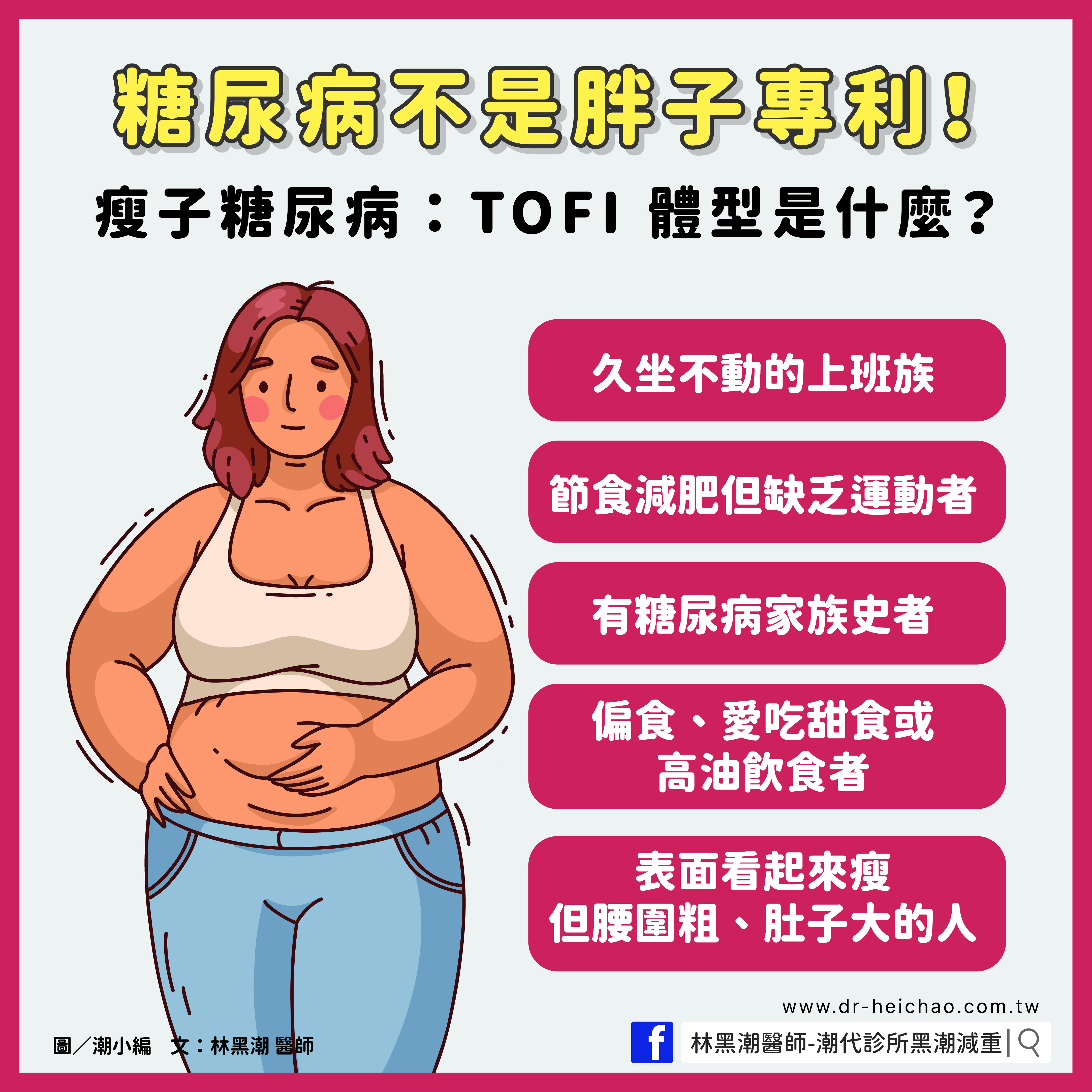

瘦子糖尿病:TOFI 體型是什麼?

這種體型的人雖然 BMI 正常,甚至偏低,但體脂率高、肌肉量少、內臟脂肪過多。

瘦的人會得糖尿病,大多因為內臟脂肪會分泌發炎物質與荷爾蒙,導致胰島素敏感度下降,進而引發胰島素阻抗(Insulin Resistance),是第2型糖尿病的前兆之一。

可能出現 TOFI 體型的族群包括:

- 久坐不動的上班族

- 節食減肥但缺乏運動者

- 偏食、愛吃甜食或高油飲食者

- 表面看起來瘦但腰圍粗、肚子大的人

- 有糖尿病家族史者

胖的人一定會得糖尿病嗎?

而體型胖的人一定會得糖尿病嗎?答案是:「不一定,但的確風險極高。」。尤其是體內內臟脂肪過多時,會造成胰島素阻抗,也就是身體對胰島素的反應變弱,導致血糖難以被有效控制,進而提升罹患糖尿病的機率。

根據研究顯示,BMI值超過30的肥胖者,其第2型糖尿病風險是正常體重者的3倍以上。此外,腹部肥胖(俗稱大肚腩)的風險甚至比單純四肢肥胖更高,因為內臟脂肪會釋放發炎因子,加劇胰島素阻抗問題。

但是,「胖不等於一定會得糖尿病」,這只是眾多風險因素中很重要的一個。

如何知道自己是否有糖尿病風險?

由以上可知,糖尿病患和身形沒有絕對的關係,但跟生活習慣有非常顯著的影響,

無論你是胖或瘦,想知道自己是否具有糖尿病風險,建議從以下幾項檢測著手:

- 空腹血糖(FPG):檢測是否有高血糖現象。

- 糖化血色素(HbA1c):反映過去2~3個月的平均血糖控制情況。

- 胰島素阻抗指數(HOMA-IR):評估身體對胰島素的敏感程度。

- 體脂肪檢測(InBody分析):判斷內臟脂肪、肌肉量與代謝率。

從控制體重減重開始預防糖尿病

體重控制不只是為了外表好看,更是預防糖尿病的重要策略。根據研究,只要減少5%~10%的體重,就能明顯改善胰島素敏感性,降低血糖,甚至延緩或逆轉糖尿病的進程。

有效的體重控制方式包含:

- 均衡飲食:低GI飲食、控制精緻糖與碳水化合物攝取。

- 規律運動:有氧+阻力訓練,提升肌肉代謝率。

- 壓力管理與充足睡眠:減少荷爾蒙干擾血糖代謝。

- 專業指導:醫師與營養師的個人化調整最關鍵。

瘦的人會得糖尿病嗎?別再用「瘦」來判斷健康了

瘦的人會得糖尿病嗎?答案是肯定的!從「TOFI 體型」到「隱性胰島素阻抗」,都提醒我們:體重並不是糖尿病風險的唯一指標。

無論你是瘦還是胖,健康的飲食習慣、規律運動與定期檢查才是真正防堵糖尿病的關鍵。

想知道自己是否也屬於高風險群?也許,是時候安排一次體脂分析、血糖檢測與胰島素阻抗指數檢測,好好認識你的身體內在狀態!

瘦的人會得糖尿病嗎?常見問題 QA

1.瘦的人也需要做糖尿病檢查嗎?

瘦的人會得糖尿病嗎?是的!瘦不代表就沒有糖尿病風險。很多人以為糖尿病只會發生在體重過重的人身上,但其實「外表瘦」不代表體內代謝健康。有些瘦的人體脂肪比例偏高、肌肉量不足,加上壓力大、飲食不均衡或久坐少動,反而也可能出現胰島素阻抗或血糖偏高的狀況。

特別是有糖尿病家族史的人,更應該定期做健檢,及早監控空腹血糖與糖化血色素數值。糖尿病初期沒有明顯症狀,但身體早就悄悄出現警訊。別被體重迷惑,瘦也有可能是「代謝型肥胖」的高風險族群。 建議每年安排一次完整健檢更安心。

2.糖尿病是遺傳造成的,跟胖瘦沒關係?

其實遺傳只是糖尿病的其中一個風險因素,但真正導致疾病發生的,更多是後天的生活習慣。如果平時長期吃高糖、高油的飲食、經常久坐、缺乏運動,加上睡眠不穩或壓力大,不管你是胖是瘦,都有可能引發糖尿病。

很多人誤以為自己瘦就不會得糖尿病,結果反而忽略身體警訊。尤其是家族中有糖尿病病史的人,更應該注意日常保養與定期檢查。換句話說,體質可能是天生的,但發不發病,和你怎麼過生活有很大關係。想預防糖尿病,飲食、運動和作息才是關鍵。

3.我吃得不多也會得糖尿病,為什麼?

很多人以為「吃不多就不會得糖尿病」,但其實吃的「內容」與「量」同等重要。如果你平常飲食以精緻澱粉、含糖飲料、零食為主,即使總量不多,也可能造成血糖快速上升,長期下來對胰島素功能是一大負擔。

另外,缺乏膳食纖維、用餐時間不固定、暴飲暴食或經常熬夜,也會讓血糖波動劇烈,增加胰島素阻抗與糖尿病風險。這也解釋了為什麼有些人看起來瘦、吃得不多,卻仍會被診斷出糖尿病前期或代謝異常。

簡單來說,重點不是你吃「多少」,而是你吃「什麼」與「怎麼吃」!日常的飲食品質與生活習慣,才是決定健康的關鍵。

|

關於作者|林黑潮 院長

|

(關鍵字:瘦子糖尿病、TOFI體型、內臟脂肪、胰島素阻抗、糖化血色素、空腹血糖、代謝異常、糖尿病風險、血糖檢查、體脂分析、隱形肥胖)

您可能也喜歡的文章: