(關鍵字:內臟脂肪、體脂肪、減少脂肪、代謝症候群)

目錄:

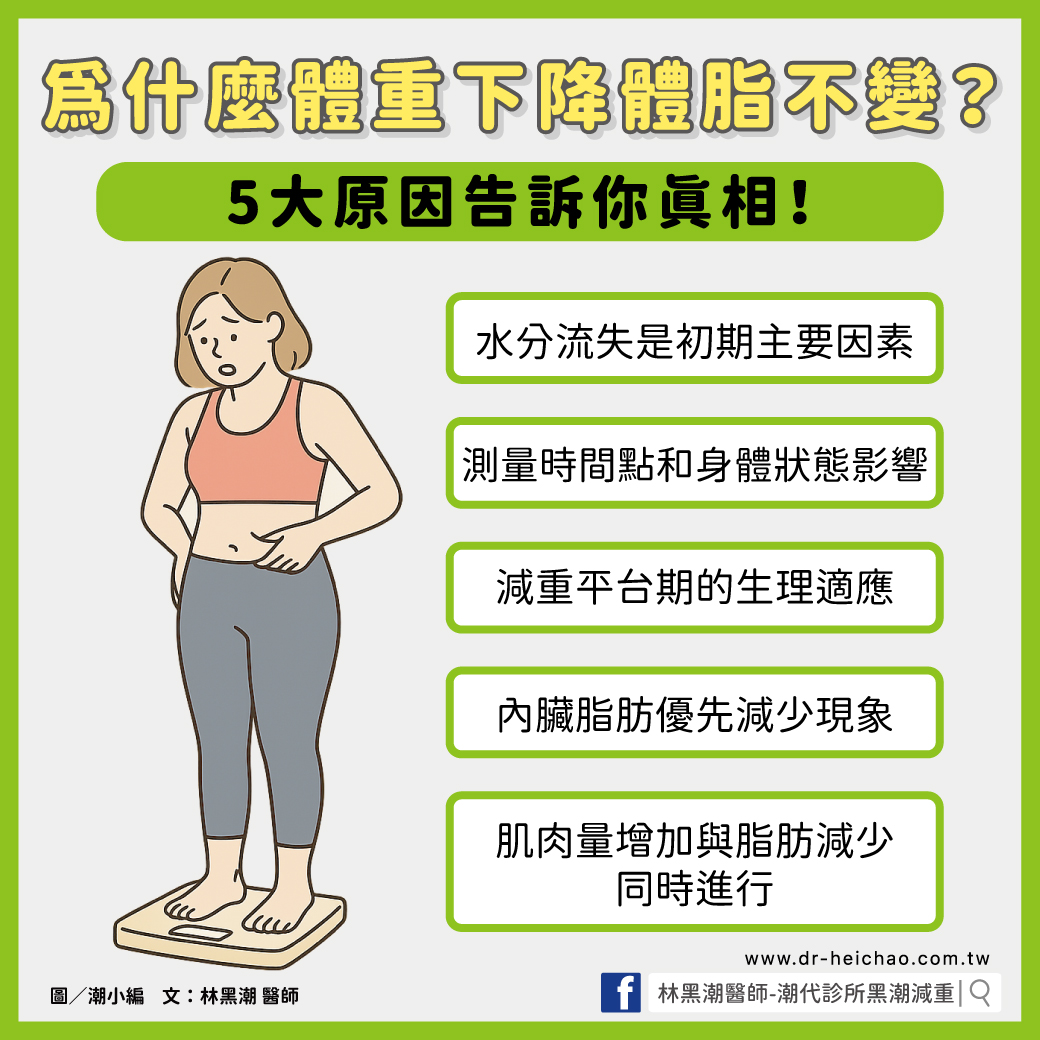

體重下降但體脂不變?別急著以為減重失敗!本文深入解析為什麼體重會先掉水分、內臟脂肪優先減少,甚至肌肉與脂肪同時變動,導致體脂率短期內看不出差異。我們整理了五大原因、專業測量方式比較,以及正確的飲食、運動與心理調適策略,帶你全面破解減重過程中的體脂迷思。

為什麼體重下降體脂不變?揭開減重真相

體重下降但體脂率不變是減重過程中的正常現象,通常代表身體正在進行「重新組成」的過程。

許多人在減重門診最常遇到的困擾就是「明明體重有下降,為什麼體脂率都沒變?」這種狀況其實比想像中更常見。根據運動生理學研究顯示,初期減重時約有60-70%的體重下降來自於水分流失,而非純粹的脂肪減少。

當我們開始控制飲食或增加運動量時,身體會先消耗肝醣儲存,每1公克肝醣會帶走3-4公克的水分。這就是為什麼剛開始減重時體重掉得很快,但體脂率變化不明顯的主要原因。

體重下降體脂不變的5大常見原因分析

了解這5個原因,才能正確解讀身體變化,避免不必要的焦慮。

1. 水分流失是初期主要因素

減重初期的體重下降主要來自水分流失,特別是碳水化合物攝取減少時。身體儲存的肝醣減少,連帶的水分也會大量流失。這種情況下體重會快速下降2-4公斤,但實際脂肪減少量可能只有0.2-0.5公斤,因此體脂率變化不明顯。

2. 肌肉量增加與脂肪減少同時進行

當進行阻力訓練時,肌肉量可能在增加,同時脂肪量在減少。由於肌肉密度比脂肪高,這種「身體重組」現象會讓體重下降幅度小於預期,體脂率變化也較緩慢。這其實是非常健康的減重模式。

3. 測量時間點和身體狀態影響

體脂率會受到水合狀態、用餐時間、運動後狀態等因素影響。如果測量時間不固定,或在不同的身體狀態下測量,就容易出現數據波動,造成「體脂不變甚或上升」的錯覺。

4. 減重平台期的生理適應

身體具有保護機制,當熱量攝取持續減少時,新陳代謝會自動調降以維持生存。這個適應期通常出現在減重2-4週後,此時體重下降速度會變慢,體脂率變化也會趨於穩定。

5. 內臟脂肪優先減少現象

研究顯示,減重初期內臟脂肪會優先減少,而皮下脂肪的減少相對較慢。由於一般體脂計主要測量皮下脂肪,因此即使內臟脂肪已經在減少,體脂率的變化可能不會立即反映出來。

破解體脂率迷思:測量方式影響判讀準確性

不同測量方式的準確度差異很大,要選對方法才能正確追蹤進度。

家用體脂計的限制性

市面上常見的家用體脂計採用生物電阻分析法(BIA),誤差約在±3-5%之間。這種測量方式容易受到水分攝取、運動狀態、皮膚溫度等因素影響,造成數據波動。特別是對於代謝症候群患者,由於水分滯留狀況較複雜,測量結果的參考價值更需要謹慎判讀。

專業測量方法比較

- DEXA掃描:準確度最高(±1-2%),但費用較高

- Inbody分析儀:醫療級設備,誤差約±2-3%

- 皮膚褶皺測量:需要專業技師操作,誤差約±3-4%

- 生物電阻法:便宜易取得,但準確度較低

正確測量的標準化流程

為了提高測量準確性,建議採用以下標準化流程:固定時間測量(建議早晨空腹時)、測量前避免大量飲水或運動、穿著輕便衣物、每週固定同一天測量、記錄生理週期等影響因素。

如何正確應對體重下降體脂不變的狀況

採用多元指標評估,調整策略重點,才能突破減重停滯期。

建立多元評估指標

不要只依賴體重和體脂率兩個數字,建議同時追蹤:腰圍、臀圍、肌肉量、內臟脂肪等級、基礎代謝率等指標。許多成功的減重案例顯示,即使體脂率變化緩慢,但腰圍明顯縮小,代表內臟脂肪確實在減少。

調整飲食策略重點

當遇到體重下降體脂不變的狀況時,建議檢視蛋白質攝取是否足夠。研究顯示,每公斤體重攝取1.2-1.6公克蛋白質,有助於維持肌肉量並促進脂肪燃燒。同時要避免過度限制熱量,以免造成肌肉流失。

運動模式的優化調整

建議採用有氧運動搭配阻力訓練的組合模式。有氧運動有助於增加熱量消耗,而阻力訓練能夠維持或增加肌肉量。對於上夜班的族群,可以選擇低強度但持續時間較長的運動,避免影響睡眠品質。

心理調適和期望管理

減重是一個需要時間的過程,通常需要3-6個月才能看到明顯的體脂率變化。建議設定合理的期望值,將注意力放在整體健康改善上,而不是單純追求數字的變化。

專業建議:建立健康減重的長期策略

成功減重需要長期策略規劃,而非短期的數字追求。

階段性目標設定

建議將減重分為三個階段:第一階段(1-2月)著重建立健康習慣,體重目標每週0.5-1公斤;第二階段(3-4月)進入身體重組期,重點放在體脂率和肌肉量變化;第三階段(5-6月)維持期,建立長期的生活模式。

個人化策略調整

針對不同族群需要不同的策略:代謝症候群患者需要特別注意血糖控制,糖尿病前期患者要重視餐後血糖變化,夜班工作者則需要調整用餐時間和運動安排。每個人的身體反應不同,需要根據實際狀況調整方案。

專業支持系統建立

建議建立包含營養師、健身教練、醫師等專業人員的支持系統。定期檢測相關指標,包括血糖、血脂、肝功能等,確保減重過程中的健康狀態。同時可以考慮加入減重支持團體,透過同儕的鼓勵和經驗分享,提高成功率。

體重下降體脂不變是正常現象,關鍵在於長期策略

減重不是短跑,而是一場需要耐心與科學規劃的馬拉松。體重下降卻體脂不變,通常是因為水分流失、身體重組或測量偏差所造成,並不代表失敗。真正的脂肪減少需要3–6個月以上才能清楚顯現。與其執著於單一數字,不如多角度追蹤腰圍、內臟脂肪與肌肉量,並搭配合理飲食、阻力訓練與專業支持,才能建立長久的健康體態。記得,穩定的改變才是最終勝利的關鍵。

為什麼體重下降體脂不變? 常見問題FAQ

體重下降但體脂率沒變,是不是減重失敗了?

不是失敗,這是正常的減重過程。

體重下降但體脂率暫時不變,通常代表身體正在進行健康的「重新組成」。初期的體重下降主要來自水分流失和肝醣消耗,真正的脂肪減少需要更長時間才會反映在體脂率上。建議持續觀察3-4週,並搭配腰圍、肌肉量等其他指標來評估進度。

為什麼運動一個月體重降了但體脂率還是很高?

肌肉增加和脂肪減少同時進行,需要更長時間才能看到體脂率變化。

運動特別是阻力訓練會刺激肌肉生長,同時促進脂肪燃燒。由於肌肉密度比脂肪高,這種身體重組過程中,體重下降幅度可能小於純粹的脂肪減少。體脂率的明顯變化通常需要6-8週以上才會顯現,建議耐心持續並搭配適當的蛋白質攝取。

體脂計顯示的數字可信嗎?怎樣測量才準確?

家用體脂計有限制性,但掌握正確測量方式仍有參考價值。

家用體脂計的誤差約±3-5%,容易受水分狀態影響。建議採用標準化測量:固定時間(晨起空腹)、避免運動後立即測量、穿著輕便、記錄生理狀況等。若要更準確的數據,可考慮使用醫療級Inbody設備或DEXA掃描,並以趨勢變化而非單次數值為準。

|

關於作者|林黑潮 院長

|

(關鍵字:內臟脂肪、體脂肪、減少脂肪、代謝症候群)

您可能也喜歡的文章: